Hablar de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es, a estas alturas, casi un acto de osadía. ¿Qué se puede decir de esta obra, publicada por Miguel de Cervantes en 1605 y 1615, que no haya sido ya diseccionado por siglos de lectores, eruditos y apasionados?

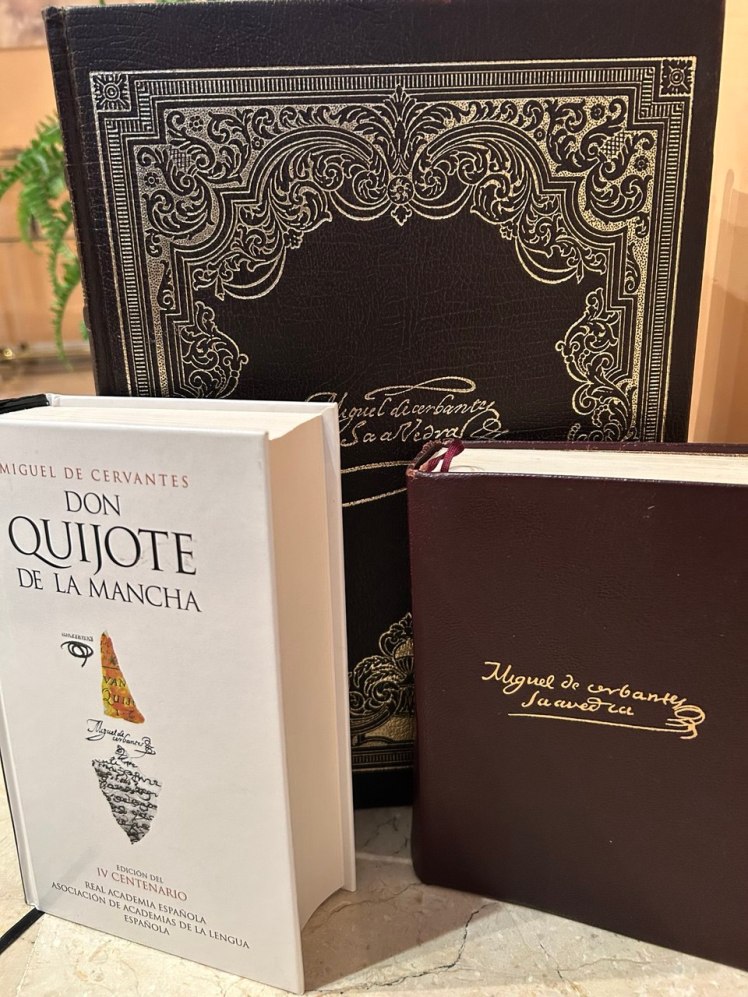

Es mi libro favorito, un tesoro del que guardo múltiples ediciones en mi estantería, cada una con sus marcas del paso del tiempo. Todo parece estar dicho sobre él: desde su revolucionaria condición como primera novela moderna hasta su sátira de las fantasías caballerescas o su retrato de la lucha entre idealismo y realidad. Y, sin embargo, aquí estoy, queriendo añadir mi voz a ese coro inmenso, no porque crea que puedo descubrir algo nuevo, sino porque el Quijote me habla a mí, personalmente, como si Cervantes hubiera escrito pensando en cada uno de nosotros.

Para mí, Don Quijote no es solo un loco entrañable ni un héroe frustrado; es un símbolo de la libertad absoluta que reside en la imaginación. Cuando Alonso Quijano decide convertirse en caballero andante, armado con libros y delirios, no se limita a huir de la realidad: la reescribe. Sus molinos son gigantes porque él lo decide, y en esa decisión hay una rebeldía que me fascina. Vivo en un mundo que, como el suyo, a menudo me exige pragmatismo, pero el Quijote me recuerda que puedo elegir ver más allá, que la locura no siempre es un defecto, sino una forma de resistencia. Poseo ediciones anotadas, ilustradas, en español antiguo y moderno, y en cada una encuentro un Quijote distinto: a veces risible, a veces melancólico, siempre humano.

Sancho Panza, por su parte, es mi ancla. Su simplicidad, sus refranes torpes pero certeros, su lealtad a un amo que no siempre comprende, me hacen querer protegerlo y aprender de él al mismo tiempo. Hay quienes ven en él solo un contraste cómico, pero yo lo siento como el latido terrenal de la novela, el recordatorio de que los sueños necesitan pies que los caminen. Juntos, Quijote y Sancho son mi espejo: el uno me empuja a volar, el otro a no perderme del todo en las nubes.

Sé que no estoy diciendo nada que no haya sido escrito en algún ensayo polvoriento o debatido en un aula. La grandeza del Quijote está en que no necesita ser original para ser infinita: cada lector lo reinventa.

La prosa de Cervantes, con su ironía afilada y su ternura escondida, me sigue sorprendiendo en cada relectura. Esos diálogos que parecen improvisados, esas digresiones que interrumpen la acción, esa voz narradora que se ríe de sí misma… todo eso lo hace un compañero vivo, no un texto encerrado en su época. Mis ediciones favoritas —la de tapas gastadas que heredé, la de lujo que compré en un arrebato— son testigos de cómo este libro se ha entrelazado con mi vida.

Si algo me sigue atrapando, es esa sensación de que el Quijote no resuelve nada. No me dice si los ideales valen la pena o si la realidad siempre gana. Me deja con preguntas, con la libertad de interpretar, de equivocarme, de volver a intentarlo. Tal vez por eso lo amo tanto: porque es un caos ordenado, una contradicción que no se agota.

No pretendo haber añadido nada nuevo al inmenso legado de esta obra; solo quería contar por qué, entre todas las joyas de la literatura, esta es la que siempre vuelvo a abrir, la que me hace reír, suspirar y, sobre todo, seguir soñando con mis propios gigantes imposibles.

La aventura de saber y disfrutar aprendiendo. Nunca un loco fue más consciente.

Me gustaLe gusta a 2 personas

Totalmente de acuerdo, esa es la magia del Quijote: un loco que nos enseña a saborear el aprendizaje con una lucidez que sorprende y enamora.

Me gustaLe gusta a 2 personas

Qué preciosidad de ediciones y cuántas tienes 😱 me encanta el Quijote y me has dado un nuevo punto de vista, gracias por este artículo, me acaban de entrar ganas de releerlo

Me gustaLe gusta a 1 persona