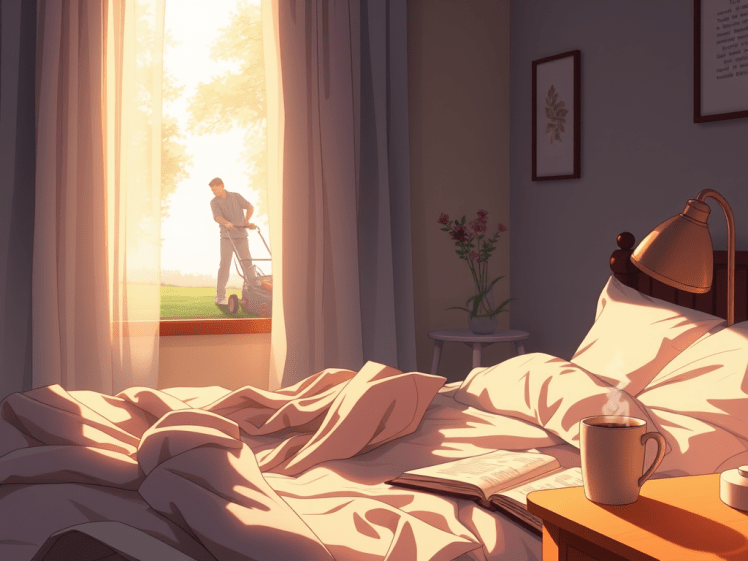

Me desperté con esa deliciosa sensación de no tener nada importante que hacer. Era sábado. La luz entraba tamizada por la cortina y todo apuntaba a una mañana perfecta para remolonear un rato entre las sábanas, leer unas páginas antes de despertar del todo con una buena taza de café. No pedía mucho: un poco de silencio, un poco de paz y, si se terciaba, la compañía de un libro que no me juzgara por quedarme en pijama hasta el mediodía.

Pero mis planes de calma duraron exactamente lo que tarda un motor de gasolina en arrancar.

Ahí estaba él, mi vecino. El hombre que libra cada fin de semana una cruzada personal contra el silencio, blandiendo su cortacésped como si fuera una espada medieval. No es que no entienda la necesidad de mantener a raya el césped, pero ¿de verdad no existen otros momentos? ¿Es el sábado a primera hora la única franja válida para declarar la guerra a la hierba?

La sinfonía infernal no tardó en desplegarse: primero el rugido del cortacésped, luego el chirrido de la podadora y, como bonus track, el soplador de hojas. Todo interpretado con la entrega de quien cree estar prestando un servicio público.

Intenté volver a mi libro, pero las frases se me escapaban entre cada vibración. Probé con música. Ni los auriculares con cancelación de ruido ni el death metal más furioso lograban tapar aquel estruendo. Me sentía como un náufrago en una isla invadida por maquinaria de jardinería, sin escapatoria posible.

Miré por la ventana y lo vi. Allí estaba, impasible, como el director de una orquesta del apocalipsis sonoro. Su cara reflejaba una serenidad que rozaba el éxtasis, como si cada zumbido lo conectara con una dimensión superior. Por un momento me pregunté si aquello era su forma de meditación o si, simplemente, disfrutaba torturándonos. No sabría decir qué opción me parecía más inquietante.

Cuando el ruido alcanzó el clímax y una nube de hojas secas invadió mi terraza como una plaga bíblica, decidí que ya era suficiente. Respiré hondo, me vestí, me calcé las zapatillas y, armada con mi mejor sonrisa diplomática, me acerqué a su jardín.

—Vecino, buenos días —saludé con voz dulce, aunque ya me temblaba un ojo del estrés.

—¡Buenos días! —contestó sin molestarse en apagar la máquina.

—Verá, entiendo que quiera tener su jardín impecable, pero ¿no podría hacerlo un poco más tarde? Es sábado… quería aprovechar la mañana para leer, no para asistir a una performance de maquinaria pesada.

—¡El césped crece muy rápido! —me gritó por encima del ruido—. ¡Y las hojas no se recogen solas! Además, entre semana trabajo —sentenció—.

—Sí, claro, pero aún es muy temprano y el ruido…

—¡El ruido es parte de la vida! —me cortó, como si acabara de soltar un proverbio zen—. ¡Hay que aprender a convivir con él!

Y dicho esto, me dio la espalda con la solemnidad de quien se sabe incomprendido por las masas, dejando que el rugido del soplador hablara por él. Me quedé allí un segundo, respirando polen, polvo y mi derrota, antes de volver a casa con la misma dignidad con la que se retira un ejército vencido.

El resto del fin de semana transcurrió entre vibraciones, vibraciones y más vibraciones. El silencio solo regresó el domingo por la tarde, cuando él, satisfecho, guardó sus máquinas como quien encierra a sus corceles tras una gloriosa batalla.

Me senté en la terraza, por fin en paz, con el sol del atardecer bañando todo con su luz serena. Su jardín lucía perfecto. Mi terraza, no tanto. Y mi rostro mostraba las ojeras de quien ha sobrevivido a una guerra.

Quizás algún día logre entenderlo. Tal vez, para él, cada ruido sea una pincelada. Tal vez el cortacésped sea su forma de pintar el mundo. O tal vez, simplemente, sea un sádico con demasiadas herramientas.